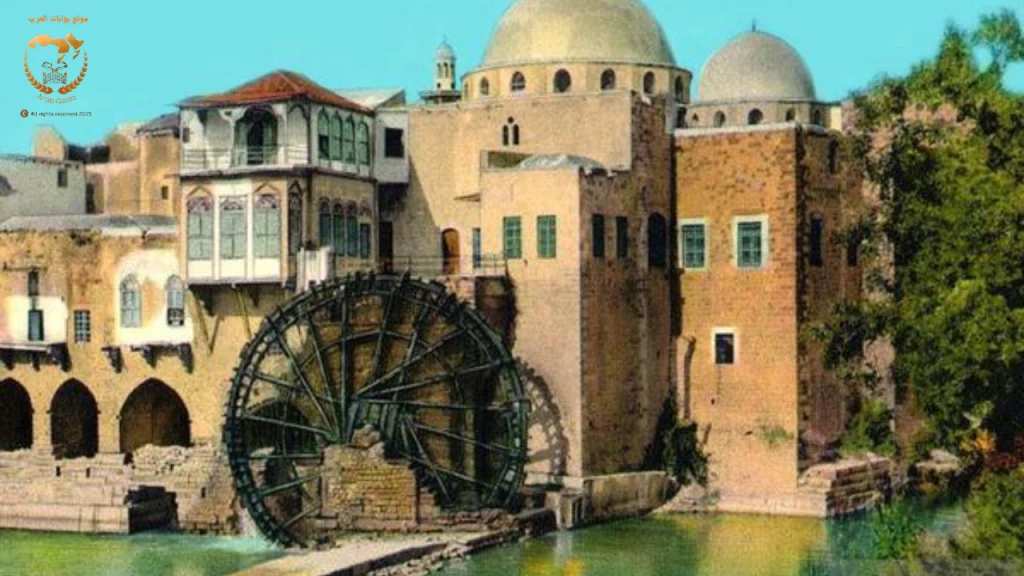

عندما تُذكر مدينة حماة السورية تقفز إلى الذهن فورًا صورة نواعيرها الخشبية الضخمة وهي تدور على ضفاف نهر العاصي بصوتها الحزين الذي أصبح جزءًا من هوية المدينة، لكن خلف هذه الصورة الأيقونية التي تختزل تاريخًا طويلًا تختبئ تفاصيل عمرانية واجتماعية أكثر ثراًء وعمقًا.

ولعل أبرز مثال على ذلك هو زاوية الكيلانية ومنظومتها الوقفية الذي لم يكن مجرد حيّ سكني بل كان عالمًا قائمًا بذاته ونموذجًا فريدًا لكيفية عمل المجتمعات الإسلامية التقليدية حيث تتشابك الحياة الدينية مع الاقتصاد والعمران بشكل عضوي لا يقبل الفصل.

Contents

الموقع الجغرافي للزاوية الكيلانية

تقع الزاوية الكيلانية في الجهة الغربية من مدينة حماة في سورية على الضفة الغربية لنهر العاصي، ويُعدّ من أقدم الأحياء التاريخية في المدينة.

يتسم الحي أو الزاوية الكيلانية بموقع جغرافي متميّز على ضفة النهر ما أكسبه أهمية عمرانية وحضارية نابعة من ارتباطه بالنسيج التاريخي للمدينة ومشهدها النهري.

وترتبط الزاوية بعمق المدينة عبر جسر يُعرف بجسر الكيلاني الذي يُعد معبرًا رئيسيًا يربطه ببقية الأحياء ويعزّز دوره الحضري ضمن المخطط العمراني لحماة.

كما تشكّل الزاوية الكيلانية جزءًا من القسم الغربي المعروف محليًا باسم “الحاضر”، وهو من المناطق التي احتفظت بطابعها التقليدي المرتبط بالعمارة الدمشقية الحموية القديمة، مما يجعل الحي ذا قيمة ثقافية ومعمارية بارزة في السياق الحضري لمدينة حماة.

اقرأ أيضًا: حرفة النحاسيات في سوريا: قصة معدن يروي تاريخ الفن والهوية

الجذور التاريخية للزاوية الكيلانية

بدأت حكاية الزاوية الكيلانية في القرن الثالث عشر الميلادي وهي فترة كانت فيها بلاد الشام تتعافى من الحروب الصليبية وتشهد نهضة عمرانية وثقافية تحت حكم الأيوبيين ثم المماليك، في هذا السياق أسس الشيخ سيف الدين يحيى الجيلاني زاوية صوفية صغيرة على الضفة الغربية لنهر العاصي.

اكتسبت الزاوية اسمها وشهرتها من عائلة الكيلاني التي ارتبطت روحيًا بالطريقة القادرية إحدى أكثر الطرق الصوفية انتشارًا في العالم الإسلامي نسبًة إلى مؤسسها الشيخ عبد القادر الجيلاني في بغداد.

هذا الارتباط الروحي لم يكن مجرد لقب فخري بل كان أساسًا لشرعية اجتماعية ودينية قوية، فقد منحت المكانة الروحية لعائلة الكيلاني نفوذًا كبيرًا في حماة ومكّنتها من بناء مؤسسة وقفية متكاملة نمت وتطورت على مدى قرون.

فالوقف كنظام اقتصاديا اجتماعي كان الأداة التي حوّلت الزاوية الكيلانية من مجرد مكان للعبادة إلى مؤسسة قوية ومستقلة قادرة على تمويل نفسها والتوسع وتقديم الخدمات للمجتمع.

اقرأ أيضًا: نواعير حماة… أسطورة الماء والتاريخ

المنظومة العمرانية للزاوية الكيلانية

تمثل العمارة في الزاوية الكيلانية نموذجًا رفيعًا للعمارة المحلية في حماة حيث استخدم البناؤون الحجر المحلي في تشييد الأبنية التي تميزت بالأقواس الحجرية والشرفات البارزة المطلة على النهر، وقد تضمنت المنظومة المعمارية عدة مكونات رئيسية:

الزاوية: وهي القلب النابض للمجمع وتضم مسجدًا ومصلى للذكر، بالإضافة إلى حجرات للتدريس والإقامة وقد صممت هذه المساحات لتلبي حاجات المريدين والزوار مع التركيز على توفير أجواء من الخصوصية والهدوء اللازمين للممارسات الصوفية.

القصور الوقفية: مثل قصر الطيارة الذي شيد في التجديدات الكبرى سنة 1118هـ/1706م على يد الشيخ ياسين الكيلاني، وقد مثلت هذه القصور مصدرًا للدخل الثابت للزاوية من خلال إيراداتها الوقفية، كما أنها مثلت مقرًا لإقامة كبار المشايخ وأفراد العائلة.

لقد كان هذا القصر تجسيدًا للقوة الاقتصادية والذوق الفني للعائلة في تلك الفترة جمع تصميمه بين الطراز العثماني الذي كان سائدًا آنذاك بباحاته الواسعة وقاعاته الفخمة وبين اللمسات الشامية المحلية التي تظهر في استخدام الحجر الأبلق (الأبيض والأسود) والأقواس المدببة.

المنشآت المائية: تمثلت في النواعير (العجلات المائية) التي استخدمت لرفع مياه النهر إلى القنوات والسواقي العلوية، وقد مثلت هذه التقنية الهندسية تقدمًا في مجال الري وتوصيل المياه، حيث كانت تُستخدم في تغذية الحمامات والبساتين والأراضي الزراعية التابعة للوقف.

الحمامات العامة: مثل حمام الشيخ الذي مثل منشأة صحية واجتماعية مهمة حيث كان مصدرًا للدخل من ناحية ومركزًا للالتقاء الاجتماعي من ناحية أخرى.

الجسر الحجري: (جسر الكيلانية أو جسر الأفضل) الذي ربط الحي ببقية أنحاء المدينة ممثلًا شريانًا حيويًا للحركة والتواصل اليومي.

منظومة حياة متكاملة

كانت القيمة الحقيقية للزاوية الكيلانية تكمن في كونها شبكة أمان اجتماعي ومركزًا للحياة المجتمعية في حماة، حيث جسّدت هذه المنظومة مبدأ التكافل الاجتماعي الإسلامي بشكل عملي وملموس ولعبت أدوارًا اجتماعية متعددة جعلتها جزءًا لا يتجزأ من نسيج المدينة:

حيث كانت الزاوية الكيلانية بمثابة بيت مفتوح لا يرد سائلًا من خلال “التكية” (المطبخ الخيري) التي تُقدَّم وجبات الطعام الساخنة يوميًا لمئات الفقراء والمساكين وطلاب العلم.

ولم يكن الأمر يقتصر على الطعام بل شمل أيضًا توفير المأوى المؤقت للمنقطعين وعابري السبيل في غرف مخصصة للضيوف، مما جعلها بمثابة مؤسسة رعاية اجتماعية متكاملة.

بالإضافة إلى أنه كان بأكمله يتحول إلى خلية نحل في المناسبات الدينية الكبرى مثل المولد النبوي الشريف وليالي رمضان، حيث كانت الزاوية تنظم الاحتفالات وتُقام فيها حلقات الذكر والمدائح النبوية وتُوزَّع الحلوى والطعام على نطاق واسع.

ولم تكن الزاوية الكيلانية مكانًا للعبادة فقط بل كانت مؤسسة تعليمية مصغّرة، حيث كانت تستقطب طلاب العلم من حماة والقرى المجاورة لدراسة العلوم الدينية واللغة العربية على يد شيوخها.

كما تعد ناعورة الكيلانية الضخمة واحدة من أكبر نواعير حماة تعمل كقلب مائي ينبض بلا توقف كانت ترفع آلاف اللترات من مياه العاصي يوميًا لتصبها في قنوات حجرية علوية، ومنها تتدفق المياه لتسقي البساتين المورقة التابعة للوقف وتملأ برك “حمام الشيخ” القريب.

لم يكن هذا الحمام مجرد مكان للاستحمام والنظافة الشخصية بل كان كغيره من الحمامات الشامية بمثابة نادٍ اجتماعي مصغّر، وملتقى للسكان يتبادلون فيه الأخبار ويعقدون الصفقات ويحتفلون بمناسباتهم.

وفي الوقت نفسه كان مصدرًا مهمًا من مصادر الدخل للوقف، هنا يكمن سر عبقرية ونجاح زاوية الكيلانية فقد كانت مجتمعًا مصغّرًا مكتفيًا ذاتيًا.

الإيرادات المتأتية من إيجار القصور ومحاصيل الأراضي الزراعية وتشغيل الحمام كانت تصب جميعها في صندوق الوقف.

ومن هذا الصندوق كانت تُموّل كل الأنشطة صيانة المباني والنواعير والإنفاق على الزاوية الكيلانية وطلابها وتقديم الطعام للفقراء وعابري السبيل وتوفير سبل العيش الكريمة للقائمين على إدارة هذه المنظومة المعقدة.

لقد كان نموذجًا اقتصاديًا واجتماعيًا ناجحًا ومستدامًا بكل المقاييس استمر في العمل بكفاءة لقرون.

للأسف، هذا النموذج العمراني والاجتماعي الفريد لم يكتب له الاستمرار ففي فترة مضطربة من تاريخ المدينة الحديث تعرض الحي لدمار هائل أدى إلى زوال الزاوية الكيلانية بالكامل.

تحولت تلك الأبنية الشاهدة على قرون من التاريخ إلى ركام واختفى معها نمط حياة فريد كان لا يزال قائمًا لم يتبقَ من كل هذا الإرث العظيم سوى “ناعورة الكيلانية”، التي بقيت شاهدة صامتة على حي كان يومًا ما مثالًا حيًا على عبقرية التخطيط الحضري.

في الختام، قصة الزاوية الكيلانية تتجاوز كونها مجرد حنين إلى ماضٍ جميل أو رثاء لمعلم أثري فُقد.

إنها تذكير حي بأن المدن ليست مجرد كتل من الإسمنت والحجر بل هي أنظمة حياة معقدة ومتكاملة قصة هذا الحي تعلمنا أن التنمية الحقيقية هي التي تدمج بين الروح والمادة وبين الاقتصاد والاجتماع وبين الإنسان وبيئته.

ورغم أن جدران حي الكيلانية قد سقطت وتحولت إلى أنقاض فإن فكرته الأساسية حول بناء مجتمعات متكاملة ومستدامة تظل درسًا مهمًا يمكن بل ويجب الاستفادة منه في التفكير في مستقبل مدننا اليوم.