حين نقرأ لغسان كنفاني، ندرك أنّنا لا نقرأ مجرد نصوص أدبية،”موت سرير رقم 12″ نواجه نصوصًا قصيرة تحمل دفقات شعورية كثيفة، وصورًا مكثفة، وأفكارًا متفجرة في وجه القارئ. بل نغوص في عوالم من الألم والاغتراب والبحث عن المعنى. غسان لا يكتب رواياتٍ أو قصصًا قصيرة وحسب، بل يكتب وجع الإنسان الفلسطيني، يكتب غربته الداخلية قبل غربته الجغرافية، ويكتب عن موتٍ لا ينفصل عن حياةٍ تتأرجح على حافة الأمل واليأس. في مجموعته القصصية

هذه المجموعة التي حملت عنوانًا صادمًا وموجعًا، ليست مجرد قصصٍ عن الموت، بل هي محاولة جريئة لطرح أسئلة الوجود: معنى الحياة، جدوى الصراع، حدود الإنسان أمام القدر، وكيف ينهض المرء من ركام الانكسار.

وسأحاول في هذه المراجعة المطوّلة أن أقترب من أجواء هذه المجموعة القصصية، متأملة رموزها، وغارقة في صورها، محللة معانيها، ومستعينة باقتباسات من نصوصها لأضيء بعضًا من العتمة التي تغلّفها.

اقرأ أيضا :عالم ليس لنا

Contents

عنوان المجموعة: دلالة الصدمة

اختيار عنوان “موت سرير رقم 12” ليس اعتباطيًا. غسان كان يعرف أن القارئ سيقف عند هذا العنوان طويلًا. إنه عنوان يشي بمكان ضيق ومحدود (سرير في مستشفى)، يختزل حياة إنسانٍ كاملة في رقم. لا اسم، لا ملامح، لا هوية… فقط رقم في ملف مرضى، ورقم في لائحة موتى.

«كان كل شيء صامتًا، حتى الموت بدا وكأنه يتسلل على أطراف أصابعه إلى سرير رقم 12.»

هنا تتجلى المأساة: إنسان كامل، بتاريخه، بذاكرته، بوجعه، يختصر إلى مجرد رقم. إنها رمزية قاسية تعكس حال الفلسطيني الذي اختُزلت قضيته إلى مجرد ملف على طاولة المفاوضات، أو إلى لاجئ يحمل بطاقة برقم، أو إلى جثة مجهولة في مقبرة جماعية.

غسان كنفاني بين القصة القصيرة والرواية

من يقرأ غسان يعرف أنه سيجد دائمًا ذلك المزج بين الفن والرسالة. لم يكن غسان مجرد قاص أو روائي يكتب للتسلية أو للعرض الأدبي، بل كان يعتبر الأدب أداة مقاومة بحد ذاته. “موت سرير رقم 12” ليست رواية بالمعنى التقليدي، بل مجموعة قصصية متفرقة، إلا أن الخيط المشترك الذي يربطها جميعًا هو الإنسان الفلسطيني والعربي في لحظات انكساره الكبرى.

هنا لا نجد أبطالاً بالمعنى البطولي، بل نجد بشرًا عاديين، يواجهون موتًا مفاجئًا، أو خسارة موجعة، أو قطيعة قاسية، أو صراعًا داخليًا يحطمهم من الداخل.

أسلوب الكتابة

غسان يكتب هنا بلغة تفيض بالشعر، لكنها لا تنفصل عن الواقع. تجد الجملة قصيرة، لكنها تضرب القلب كرصاصة. الوصف قليل، لكن الصورة تظل مطبوعة في ذهن القارئ طويلاً.

«لم يكن ثمة ما يقال. الكلمات نفسها هربت، تركتني عاريًا أمام موتٍ يمدّ يده إليّ دون أن أستطيع الانسحاب.»

هذه اللغة المقتضبة المليئة بالشحنة الشعورية هي ما يجعل غسان مختلفًا عن غيره من كتّاب القصة. لا يطيل، لا يرهقنا بالشرح، بل يتركنا نرى، ونشعر، ونواجه النص كما نواجه الحياة: مباشرة، وبلا مقدمات.

اقرأ أيضا :الأدب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال 1948–1968

ثيمة الموت

الموت في هذه المجموعة ليس حدثًا بيولوجيًا فقط. إنه رمز لموت أكبر: موت الوطن، موت الكرامة، موت الأمل. سرير رقم 12 ليس إلا بوابة صغيرة لندخل منها إلى عوالم أكبر. كل شخصية تموت، أو تنتظر الموت، هي صورة مصغرة عن أمة تعيش على حافة الفقدان.

«كان الرجل يضحك، والدم ينزف من فمه. لم يكن يضحك لأنه سعيد، بل لأنه يعرف أن الموت هنا لا يحتاج إلى سبب.»

هذه الصورة تختزل عبثية الموت في حياة الفلسطيني الذي يمكن أن يختفي لمجرد رصاصة عشوائية، أو قصف فجائي، أو مرض لم يجد له دواء.

الصراع النفسي

من يقرأ قصص هذه المجموعة، يدرك أن أبطال غسان يعيشون صراعات داخلية أقسى من صراعاتهم مع الخارج. المرض، الفقد، الغربة، كلها تتحول إلى وحوش داخلية تفتك بالإنسان.

«كل ما في الغرفة كان ضيقًا، إلا رأسي. كان يتسع لكل الضجيج الذي لا يسمعه أحد سواي.»

هنا يتجلى الأسلوب الوجودي في كتابة غسان. فالقارئ لا يرى الاحتلال فقط كعدو، بل يرى الذات نفسها كمعركة لا تنتهي.

الرمزية

السرير ليس مكانًا للنوم فقط. إنه رمز لاغتراب الإنسان داخل جدران لا يملك الهروب منها. إنه صورة للوطن الضيق الذي تحوّل إلى سجن. إنه يشبه المخيمات التي يعيش فيها الفلسطينيون، حيث يصبح السرير هو الفضاء كله: يأكلون عليه، يبكون عليه، ويموتون عليه.

المرأة والحضور الإنساني

في بعض قصص المجموعة، تظهر المرأة لا كرمز للجمال فقط، بل كصوت للألم والذاكرة. غسان، الذي عرف الحب والخسارة في حياته، يُسقط الكثير من تجربته الشخصية في هذه القصص. المرأة هنا ليست مخلوقًا ثانويًا، بل هي معادل للحنين، وللحياة المفقودة، وللوطن نفسه.

«كانت تنظر إليّ بعينين غائرتين، كأنهما تحملان كل الخيبات التي لم أستطع التعبير عنها.»

جدلية الحياة والموت

أجمل ما يميز هذه المجموعة هو أنها لا تحتفي بالموت بقدر ما تفضح حضوره المستمر. غسان لا يكتب عن موتٍ نهائي، بل عن موتٍ يعيش داخل الحياة، يرافق الإنسان في كل لحظة.

«حتى ونحن نضحك، كان الموت يجلس في الزاوية، يبتسم مثلنا، وينتظر.»

هنا تكمن عبقرية غسان: أنه يجعلنا نرى الموت كجزء من المشهد اليومي، لا كشيء مفاجئ أو طارئ.

أثر المجموعة في الأدب الفلسطيني

“موت سرير رقم 12” لم تكن مجرد مجموعة قصصية، بل كانت منعطفًا مهمًا في مسيرة غسان، لأنها قدّمت للقارئ العربي نموذجًا جديدًا للأدب المقاوم: أدب يضع الإنسان في المركز، ويجعل من معاناته الفردية مرآة لمعاناة جماعية.

لقد مهّدت هذه المجموعة لما بعدها من أعمال كبرى مثل “رجال في الشمس” و “عائد إلى حيفا”. فهي بمثابة التمهيد للصرخة الكبرى التي ستتجسد لاحقًا في رواياته.

الاقتباسات

سأدرج هنا بعض الاقتباسات التي تلخص روح المجموعة:

«الموت لا يحتاج إلى استئذان، يدخل من الشقوق التي لا نراها.»

«أحيانًا يكون الصمت هو الطريقة الوحيدة لنقول كل شيء.»

«لا فرق بين أن تموت على سرير أبيض أو على رصيفٍ بارد، المهم أن أحدًا لن يتذكر رقمك.»

«كان قلبي يدقّ كأنه يريد أن يخرج من بين ضلوعي، ليلحق بشيء لم أعد أملك أن أصفه.»

«في الغربة، يصبح حتى النوم ترفًا، وتصبح الأحلام تهمة.»

التحليل النفسي للنص

من يقرأ غسان هنا يلاحظ أن النصوص مليئة بظلال نفسية معقدة. شخصياته تعاني من الاكتئاب، من الوحدة، من الانفصال عن الذات. في كثير من الأحيان، نشعر أننا نقرأ نصًا سيكولوجيًا أكثر من كونه قصة قصيرة.

وهذا ليس غريبًا، فغسان عاش حياة قصيرة مليئة بالانكسارات: النكبة، المنفى، المرض، الحب الضائع، النضال السياسي… كل هذه التجارب انعكست في كتاباته.

البنية الفنية

القصص في “موت سرير رقم 12” تعتمد على اللقطة أكثر من السرد الطويل. هي صور مكثفة، مثل ومضات برق في ليل معتم. كل قصة قصيرة جدًا، لكنها تترك أثرًا طويلًا.

وهذا الأسلوب مناسب تمامًا لموضوع الموت، لأن الموت نفسه لحظة قصيرة، لكنها تغيّر كل شيء.

حين نغلق صفحات “موت سرير رقم 12″، لا نشعر أننا قرأنا قصصًا، بل أننا مررنا بتجربة وجودية كاملة. هذه المجموعة ليست مجرد أدب فلسطيني أو أدب مقاومة، بل هي أدب إنساني شامل، يضع القارئ أمام أسئلة الحياة والموت، الذاكرة والنسيان، الغربة والانتماء.

غسان كنفاني يذكّرنا دائمًا أن الكتابة الحقيقية هي تلك التي تجعل القارئ يتألم، يتأمل، ويعيد النظر في ذاته وفي العالم. وهذه المجموعة تفعل ذلك بقوة.

التقييم النهائي

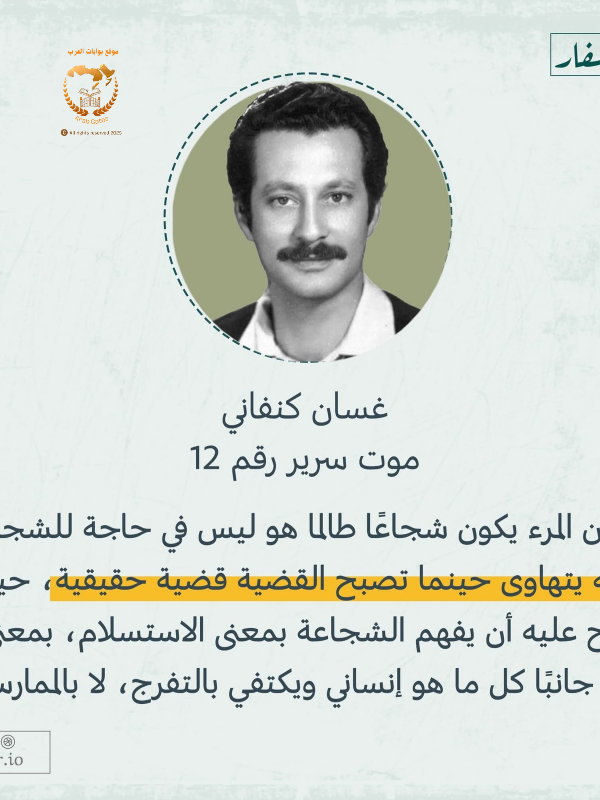

📖 اسم الكتاب: موت سرير رقم 12

✍️ الكاتب: غسان كنفاني

📄 عدد الصفحات: نحو 140 صفحة (يختلف حسب الطبعة)

⭐ التقييم: 5/5

👥 الفئة المناسبة: القراء المهتمون بالأدب الفلسطيني، الأدب الوجودي، الأدب المقاوم، وكل من يبحث عن نصوص قصيرة مكثفة تحمل دلالات عميقة.

🌍 الموضوع: الموت، الغربة، الاغتراب، الوجود الإنساني، القضية الفلسطينية.

🖋️ اللغة: عربية شاعرية مكثفة.