للكاتب: مصطفى صادق الرافعي

Contents

صوتُ البلاغة في زمنِ التجديد

كتاب “على السفود” ليس مجرّد مجموعة مقالات نقدية؛ بل هو نيزكٌ ناريٌّ اخترق سماء الأدب العربي الحديث في مطلع القرن العشرين. إنه الوثيقة الأكثر سخونةً وعنفاً لـ**”حرب المدارس الأدبية”** التي اندلعت بين جيل المحافظين، الذي يمثله مصطفى صادق الرافعي، وجيل التجديد الذي قاده عباس محمود العقاد وزميلاه في مدرسة الديوان. إن قراءة هذا الكتاب هي رحلةٌ إلى مختبر البلاغة، حيث تُشحَذُ السيوف باللغة وتُحرقُ الأفكار بالنقد اللاذع، الرافعي لم يكتب رداً، بل كتب بياناً وجودياً يدافع فيه عن هُوية اللغة العربية وذوقها الرفيع في مواجهة ما رآه استلاباً فكرياً ومحاكاةً مبتورةً للأدب الغربي.

دلالة “السفود” وأبعاده الرمزية

إن سرّ الكتاب ومفتاحه يكمن في عنوانه الغامض والقاتل: “على السفود“.

ما معنى السفود؟

السفود (بفتح السين) في اللغة العربية هو سيخٌ حديديٌّ أو خشبيٌّ يُشَكُّ فيه اللحم ليُشوى على النار. إنه أداةُ الشواء، ومرادفٌ للتعذيب بالنار. هذا المعنى الحرفي البسيط يحمل في سياق الرافعي دلالةً رمزيةً مُركّبةً وعنيفةً للغاية، فهو ليس مجرد وصفٍ، بل تهديدٌ أدبيٌّ وإعلانُ حربٍ بيانية.

لقد اختار الرافعي هذا العنوان ليُعلن بوضوح أن خصمه الأدبي، عباس محمود العقاد، لم يعد محطَّ نقدٍ عابر أو خلافٍ فكريٍّ هادئ، بل أصبح “لحماً” سيُلقى على “سيخٍ من نار النقد” لِيُشوى وتُكشَف عيوبه أمام الملأ. هذا التشبيه البلاغيّ الماديّ يرفع من حدة المعركة ويدخلها في طور الهجاء المُقذع والمناظرة القاسية.

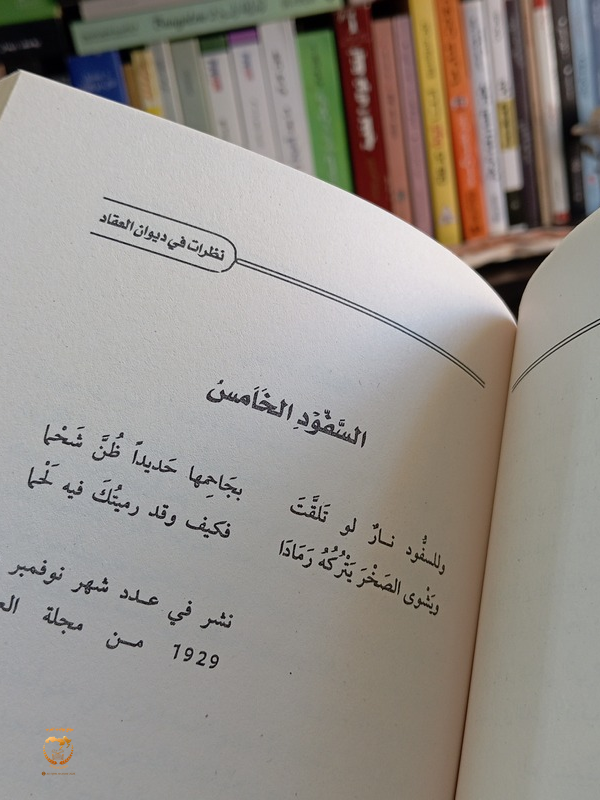

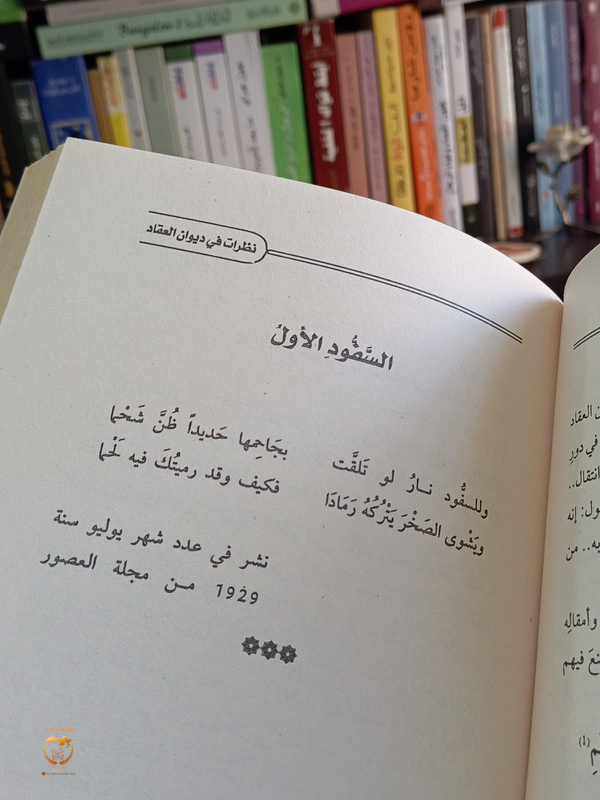

“وللسَّفُّود نارٌ لو تلقَّتْ… بجاحمها حديداً ظُنَّ شحما ويشوي الصَّخر يتركه رماداً… فكيف وقد رميتُك فيه لحما”

دلالة “السفود” الرمزية والفلسفية

السفود عند الرافعي يرمز إلى ثلاثة مفاهيم رئيسية:

- محكمة النقد القاسية: إنه المكان الذي تُحاكمُ فيه الأعمال الأدبية، ولا تقبل فيه الأعذار ولا التبريرات. الحكم هنا بالنار، أي بلهيب الحقيقة والمنطق الأدبي الذي لا يرحم.

- أداة التطهير والتعرية: الشواء على السفود يهدف إلى تعرية اللحم من شحومه وإظهار حقيقته. الرافعي أراد أن يُعرّي شعر العقاد ونقده من كل ادعاء بالتجديد، مُظهراً أنه مجرد تقليد أعرج ومحاكاة ناقصة للشعر الغربي.

- العقاب على الخيانة اللغوية: الرافعي يرى في أسلوب العقاد خروجاً على أصالة اللغة والذوق العربي. وبالتالي، فإن هذا العقاب اللفظي البليغ هو ثأرٌ للغة العربية ذاتها من مُدّعي التجديد.

لقد وفَّى الرافعي بوعد العنوان، فجاءت المقالات مشتعلةً، لا تُبقي ولا تذر، في أسلوبٍ يجمع بين جزالة العبارة والسخرية المُرّة والتحليل اللغوي الدقيق.

جذور المعركة

لم يكن النزاع بين الرافعي والعقاد وليد اللحظة؛ بل كان تراكمياً. بدأ العقاد بنقد لاذع لـ”ديوان الرافعي” ولـ”تاريخ آداب العرب”، واتهم الرافعي بالجمود وعدم القدرة على مواكبة العصر.

وجاء رد الرافعي في “على السفود” كعاصفة بيانية تهدف إلى تدمير الأساس الذي بنى عليه العقاد مدرسته النقدية والشعرية.

1. محاكمة العقاد الشاعر: “شاعرٌ بلا شاعريّة”

ركز الرافعي في نقده لشعر العقاد على جانبين محوريين: الغموض والافتقار إلى الخيال الأصيل. يرى الرافعي أن العقاد يحاول جاهداً أن يلبس ثوب الشاعر الرومانسي الغربي، لكنه يفشل في ذلك لأنه لا يمتلك “الذوق الروحي” أو “البصيرة الشاعرة” التي تنبع من أصالة اللغة العربية وجماليتها الفطرية.

يتهم الرافعي العقاد بـالتعقيد اللفظي والركاكة في التعبير، وكأن العقاد يظن أن الغموض هو مرادف للعمق. يحلل الرافعي بعض أبيات العقاد ليُظهر التناقضات المنطقية، وسوء استخدام المفردات، أو إقحام المعاني الفلسفية بطريقة تُفقد الشعر جوهره ووزنه العاطفي.

“ماذا ينفع الشاعر إذا جاء بأفكار الفلاسفة، وفسدت بضاعته من ألفاظ الشعراء، فأصبح كأنهُ يحملُ ذهباً في خرقةٍ باليةٍ قذرة؟”

2. محاكمة العقاد الناقد: ضياع الميزان

لم يسلم منهج العقاد النقدي كذلك من نار السفود. لقد انتقد الرافعي الأساس الفلسفي الذي استند إليه العقاد، لا سيما في تعريفه للشعر والجمال. فالرافعي، الذي يعتبر الجمال منحة إلهية تترجمها اللغة بقوة وعمق، رأى أن محاولات العقاد لتعريف الجمال بأن “الجمال هو الحرية” هي محاولات طائشة ومُبتسرة لا أساس لها في ذوق العربية الرفيع.

لقد أثبت الرافعي أن قوة النقد لا تكمن في صياغة النظريات الفلسفية المستوردة، بل في البصيرة اللغوية والذوق الفطري القادر على التمييز بين البيان القوي والبيان المُختل. وكان يرى أن العقاد، في محاولاته لتقليد النقاد الغربيين، قد فقد ميزان النقد الأصيل.

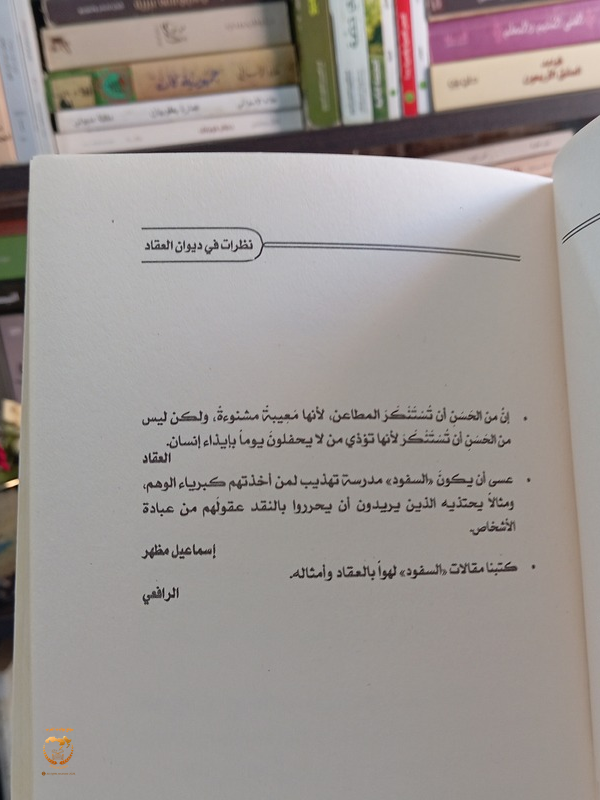

“إن أنانية هؤلاء المجرمين أنانيةٌ عمياء لا تَعقل ولا تُدرك… إن من الحَسن أن تُستنكر المطاعنُ لأنها مَعيبة مشنوءة، ولكن ليس من الحَسن أن تُستنكر لأنها تؤذي مَن لا يَحفلون يوماً بإيذاء إنسان.”

أسلوب الرافعي

إن القيمة الحقيقية لـ”على السفود” لا تكمن فقط في الموضوع الذي عالجه، بل في الأسلوب الجبّار الذي كُتِبَ به. الرافعي في هذا الكتاب يُقدم نموذجاً فريداً لـ**”الكاتب العضويّ”** الذي تتداخل فيه العاطفة الشخصية مع الدفاع عن قضية سامية.

1. جزالة اللفظ وقوة التركيب

الرافعي هو سيد “الجزالة اللفظية” و**”عظمة البيان”**. تُوصف لغته بأنها لغة متينة البناء، ذات جرس موسيقيّ قويّ، تستوحي عباراتها وتراكيبها من النثر العربي القديم، مما يمنح نصوصه ثقلاً وقوة لا يُقارنان. يستخدم الرافعي المفردات القوية النادرة والتراكيب المعقدة أحياناً، لا لتُصعِّب المعنى، بل لتوصل قوة الانفعال وعمق الاقتناع.

لقد كتب الرافعي هذه المقالات “من رأس القلم”، أي دون تكلُّفٍ أو صنعةٍ مُقصودةٍ، بل على سجيّته وفيض عبقريته، وهو ما يفسر قوة تدفُّق الحجج والعبارات النارية.

اقرأ أيضا : مهزلة العقل البشري حين يصرخ العقل

“الرجلُ في الأدب كورقة البنك المُزورة، هي في ذات نفسها ورقةٌ كالورق، ولكن من ينخدع فيها لا يغرم قيمتها، بل قيمة الرقم الذي عليها، وهذا من شؤمها، ولهذا الشؤم حق البيان على مَن يعرفها.”

2. السخرية المُرّة والاستخفاف المُتعمَّد

من أبرز خصائص أسلوب الرافعي في هذا الكتاب هو السخرية المُرّة والاستخفاف المُتعمَّد بالخصم. هذا الاستخفاف لم يكن مجرد إهانة، بل كان جزءاً من استراتيجيته النقدية التي تقوم على تهميش قيمة الخصم حتى يبدو نتاجه الأدبي بلا وزن أو أهمية. حين يستخف الرافعي بالعقاد، فإنه يستخف بالمدرسة الأدبية كلها، مُعتبراً أن كل ما جاءت به هو “سلاح ورجعة منقلبة”.

“إننا من العقاد وأمثاله المغرورين بآرائهم الطائشة وبيانهم المُنغَمِس في الركاكة، في دور سلاح ورجعة منقلبة وإلا فالعُدوُّ لا يحكم ودائماً في دور انتقال.”

فلسفة الرافعي

بعيداً عن السجال الشخصي، يقدم “على السفود” نافذةً مهمةً على الفلسفة الأدبية للرافعي. كان الرافعي يرى الأدب كـ**”فنّ إلهي”**، مهمته تسمو على المجردات العقلية والتحليلات الجافة.

1. الأدب إلهامٌ وليس صناعة

خلافاً لمدرسة الديوان التي ركزت على “الشعر الفكري” و”الشعر الذاتي”، شدد الرافعي على أن الشعر الحقيقي هو إلهامٌ يلامس الروح والبصيرة، وليس مجرد عملية فكرية أو صناعة تُقلد القوالب الغربية. هذا المفهوم يعكس إيمانه بأن أصالة الشاعر تكمن في ارتباطه الروحي بلغته وتراثه.

“القوّة بالله، والعون منهُ، والأمان معهُ، وكلّ مخاوف الدنيا لا تساوي شيئاً عند التوكُل عليه.” (اقتباس يدل على مرجعية الرافعي الإيمانية في الحياة والكتابة).

2. الدفاع عن الأصالة والذوق العربي

يمكن اعتبار “على السفود” بيان دفاعٍ مُتأخرٍ عن الأصالة اللغوية. كان الرافعي يرى أن تقليد الغرب ليس تقدماً، بل هو “استنساخ” يُفقد الأدب روحه وهويته. لقد دافع عن الذوق العربي في تلقي الشعر والبيان، ذلك الذوق الذي يُجلّ البيان الواضح والقوي، ويرفض الغموض والتعقيد المصطنع.

إن هذا الدفاع عن الأصالة هو ما جعل الرافعي يُنصَب شيخاً لمدرسة المحافظين، ومُدافعاً شرساً عن قدسية اللغة العربية في خضم عواصف التغيير الثقافي.

قيمة الكتاب

“على السفود” هو كتاب صعب ولكنه مُثرٍ للغاية. إنه يتطلب من القارئ جهداً في استيعاب التراكيب القديمة، وصبراً على الحدة النقدية. ولكنه في المقابل يُقدم درساً لا يُنسى في قوة البيان العربي، وكيف يُمكن للغة أن تتحول إلى أداةٍ هدمٍ وبناءٍ في آنٍ واحد.

اقرأ أيضا : وحي القلم.. نفحات الأدب وروح البيان

مقتطفات شعرية

“على السفود” هو إرثٌ أدبيٌّ يُثبت أن الكلمة قد تكون أشدّ فتكاً من السيف. إنه كتابٌ خالدٌ، لا لأنه انتقد العقاد، بل لأنه كتب نقد العقاد بأسلوب الرافعي الفذّ، وخلّد بذلك صوتاً أدبياً لا يمكن تجاهله.

مقتطفات شعرية إضافية (لتكملة العشرة):

- “وإذا كان للجمالِ في هذا الحبيب ‘لسان’، فلا يُعقل أن يكون اللسانُ في غير فمٍ، وكيف ينطقُ هذا الجمال بغيرِ منطقِ القوةِ فيه؟” (في نقد المعاني الشعرية المجردة).

- “ما أكثر ما تعلّمتُ على سرير المستشفى… وشكراً لأيام المرض وآلامه.” (اقتباس يعكس فلسفة الرافعي في الألم والقوة الروحية).

- “ما ظنُّكم بكتابٍ افتُتح أول ما افتُتح بهذين البيتين…؟” (في الإشارة إلى الافتتاح الناري للكتاب).

- “إنّ من الحَسن أن تُستنكر المطاعنُ لأنها مَعيبة مشنوءة، ولكن ليس من الحَسن أن تُستنكر لأنها تؤذي مَن لا يَحفلون يوماً بإيذاء إنسان.”

- “القلمُ لا يَسْخرُ إلا لِيُحَقِّر، وما يُحقَّر في الأدب يجبُ أن يُحرَق.”

- “إذا لم يكن للكلمةِ سيفٌ، فلتكن لها النار.”

التقييم النهائي

- اسم الكتاب: على السفود

- اسم الكاتب: مصطفى صادق الرافعي

- عدد الصفحات: 300 صفحة

- تقييم النجوم: ⭐⭐⭐⭐⭐

- الفئة المناسبة: للكبار

- اللغة: العربية

- الموضوع: أدب عربي كلاسيكي، مقالات أدبية وفكرية

- الشيطان يحكي : رحلة إلى برزخ النفس البشرية

- مراجعة أدبية معمقة لكتاب “على السفود”

- معبد جوبيتر الدمشقي: تحولات معمارية ودينية في قلب دمشق عبر العصور

- للسجن مذاق آخر – شهادة الألم والإرادة

- همس الجنون: رحلة في عوالم نجيب محفوظ الداخلية